1. 常见的建造质量问题和效率问题

(一) 建筑行业政策导向高层剪力墙结构施工效率问题

1.按“等同现浇”设计的项目,现场各分项工程(支架、模板、钢筋、混凝土、PC)存在大量的交叉作业,项目协调管理难度加大,而且施工难度大的部位和工序都留在现场,对施工单位的技术、质量和管理的能力要求较高。

2.采用小直径钢筋"梅花形"布置的灌浆套筒连接剪力墙,钢筋与套筒内壁间隙只有5mm,对施工精度要求较高。

(二)混凝土框架结构的设计建造问题

1.构件平面拆分布置仍然沿用现浇思维方式,设计常常采用双向次梁、小板跨、主次梁刚接等做法,没有体现出预制混凝土结构的优势。实际上,PC结构布置应该向钢结构借鉴学习。

2.现场施工的临时支架和模板体系,未能与预制混凝土结构相匹配,现场施工效率很低,甚至低于传统现浇结构。

3.因为吊重限制,构件拆分过于零碎、数量过多,塔吊被占用时间未被充分考虑,导致现场施工进度被大幅延长。

(三)叠合板的临时支撑和模板问题

钢筋桁架叠合板“免模板”的目标在很多项目中并未实现,现场仍然采用满堂脚手架+板底木模板。

在项目实施过程中,甲方、设计方、总包方、班组等各环节之间关注的重点不统一,说法各异。

甲方∶为了满足预制率指标同时控制成本,PC构件应尽量少做,优先采用水平构件。

设计∶为了符合双向板设计模型等同现浇或避免出现密拼缝,尽量采用后浇段整体连接、板四周出筋。

总包的说法∶传统脚手架和模板供应链完善,成本低,现场吊装时需要给安装人员提供操作平台。

班组的说法∶局部模板“出工不出量”很不划算,为了防漏浆、错台、控制平整度,有必要四周搭模板,如果不搭模板会存在安全风险。

(四)叠合板之间的连接方式问题

后浇带式接缝方式的不足:

1.采用“现浇整体接缝”方式设计和施工时,300宽的拼缝支模部位需要多块模板和多根支撑,施工难度增大;

2.支撑叠合板的横木方是间断的,因此很难保证接缝两侧叠合板底面在一个水平面,后浇带式接缝方式的不足 2.现浇带和叠合板底面不平整,效果欠佳;

3.多块叠合楼板下的脚手架如未连成整体,板底支撑系统稳定性差,存在安全隐患;

4. 现场常见质量问题——由于生产或施工偏差,后浇部位外伸钢筋与板边易发生碰撞。

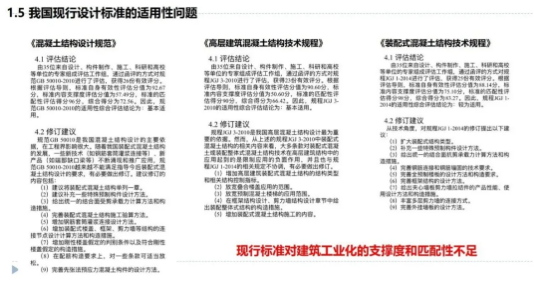

(五)我国现行设计标准的适用性问题

通过专家团对行业现行的常见和基本的规程规范(如:《混凝土结构设计规范》、《高层建筑混凝土结构技术规程》、《装配式混凝土结构技术规程》等)进行综合评估,发现综合得分均不高对建筑工业化的支撑和匹配度还有待提高。当然在显示操作中,符合标准和实际运用更需要找到一个合适的平衡点。

(六)预制装配式项目的技术路线:要改变传统设计思维,从设计合规最优转向建造效率最优。

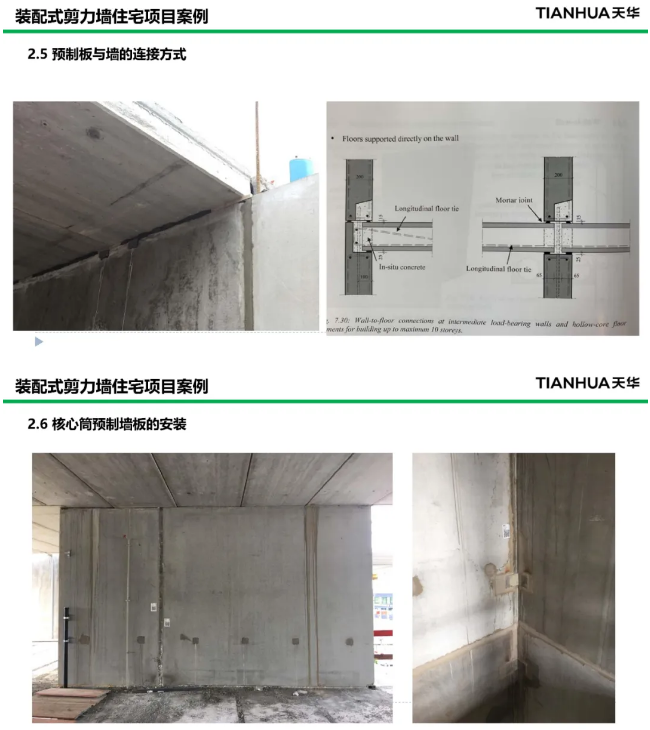

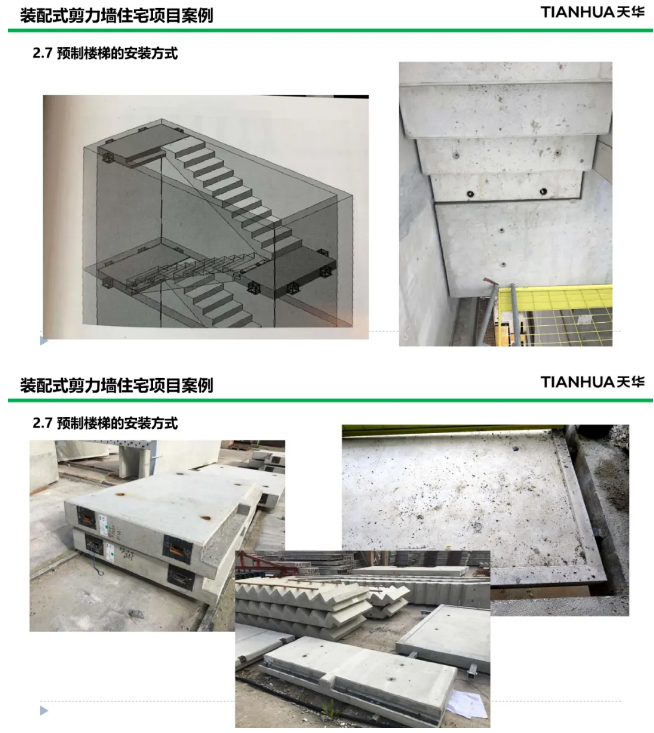

2. 装配式剪力墙住宅项目案例分享

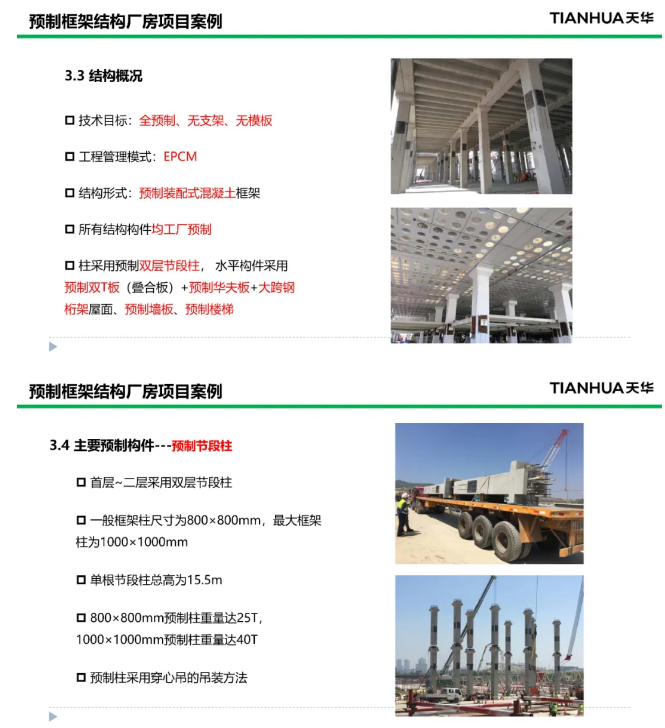

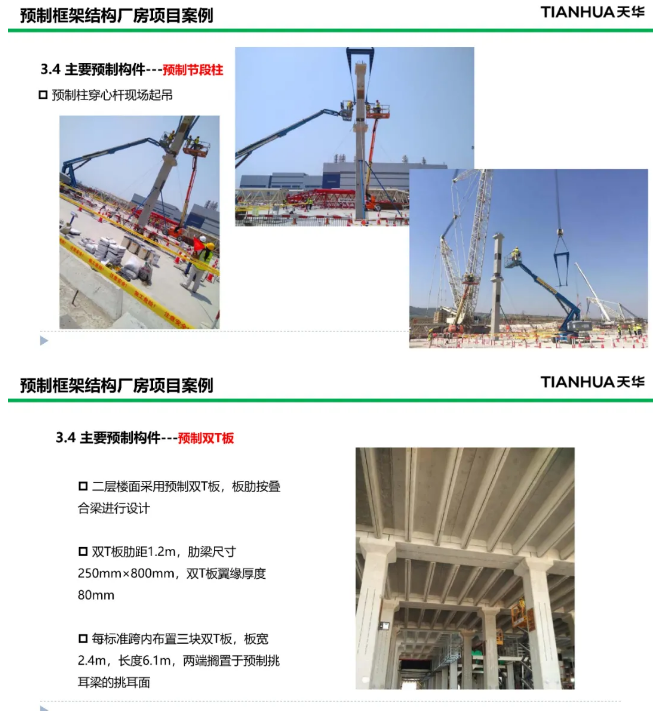

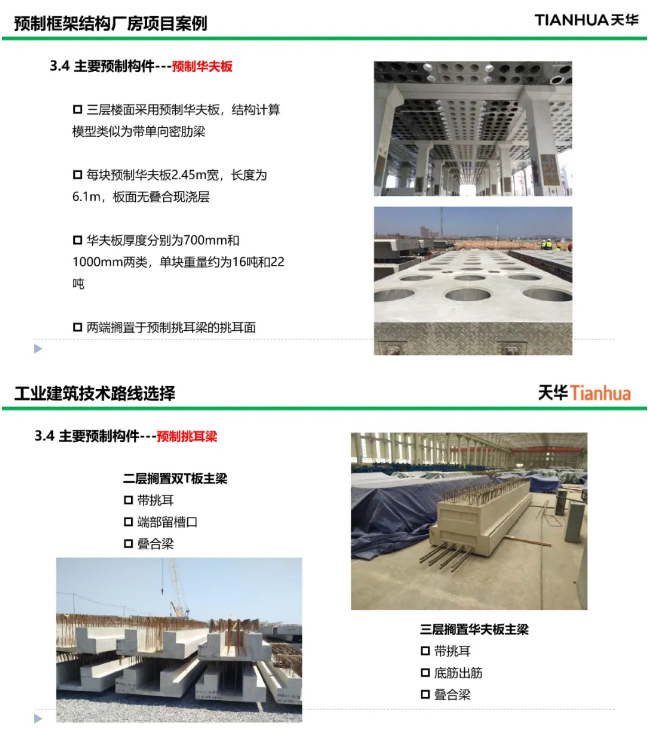

3. 预制框架结构厂房项目案例

4. 结论与展望

装配式建筑是新的建造体系,其核心是引入制造业对传统建造方式进行了流程再造,设计是为这种建造体系服务的。预制装配式技术路线的选择,应该是设计基于提质提效需求、统筹全产业链的结果。

提质提效除了技术因素,还有赖于项目精细化管理和施工组织的计划性。

新体系、新工法、新产品尤其需要在项目全过程中接受检验,应该符合“工序简化、操作简单、质量易控”原则(“KISS”原则)。

提高了数量,提高了产量,还得要提高质量;有了预制率,有了装配率,还得要有效率。

(编辑:奚雅青)