3.叠合剪力墙体系的EPC模式下各方沟通

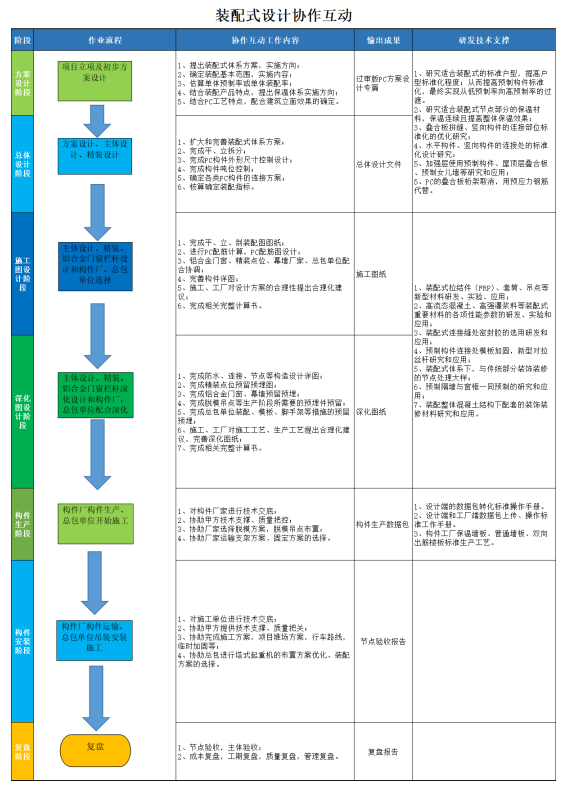

EPC设计是高度集成化、一体化的设计,涉及建筑、结构、水、暖、电、精装等协同作业,同时兼顾工厂生产工艺及现场构件安装。因此明确各方在各阶段协调沟通的职责和权限尤为重要。(毫无职责权限前提的沟通是无效沟通,EPC模式推行,沟通是要点更是难点,权责不清的的无效沟通是目前制约设计前置的绊脚石)下面给出的是以设计前置为核心的EPC模式下,EPC各方在项目全流程当中互动协作简要说明,由表格形式可以直观反映出,EPC各方在项目全流程的主线下互动协作的工作内容及工作的逻辑关系。

EPC项目全流程设计协作互动简要说明

叠合剪力墙体系适合EPC模式,而EPC模式的核心是设计前置,设计前置需要在项目设计阶段考虑生产、降低成本、提高效率,然而,EPC模式中重要的三方-------设计院、施工装配单位、构件厂,需要高度的技术协同,也就是说在EPC模式中,这三方技术信息是全部共享的,技术信息流是网状结构。

EPC模式中技术信息可以共享,但在项目策划、实施、总结各阶段全过程需要有明确的责任划分,技术和工作模式“双轨制”才能促进设计院各专业模块、施工装配单位及工厂的高度协同和互动,确保EPC项目稳定运行。在这方面,美好集团的“SEPC”模式,值得借鉴。

目前的中国装配式建筑产业已经规模庞大,但现状都是“雷声大雨点小”,全国上千家的预制构件工厂大部分效益低下,除了经营模式和技术层面上的原因外,EPC模式的推行不畅是很重要的一个原因。而目前的大部分装配式建筑体系从技术层面上就不适合EPC模式,因此近四五年内,预制构件单体销售短期利润释放表现会非常好,90%以上的装配式建筑的预制构件工厂主营业务为构件单体销售,只有极个别大型装配式建筑集团型企业如美好、万科、碧桂园等在自主推行EPC模式。

装配式建筑的EPC模式推行现在困难重重,这是目前中国的建筑业的特殊国情导致的,中国目前的建筑体系依然以“现浇”体系为主,无论从行业的运营模式层面还是技术体系层面都已经非常成熟,中国民建目前最大特点就是建筑的“个性化、开放性”,“千楼千面”是国内民建尤其是住宅类建筑的共性。因此装配式建筑“应运而生”自然也要担负起“个性化、开放性”的基本属性,但“个性化、开放性”属性与装配式建筑“工业化、标准化”的属性相矛盾。另外国内的装配式建筑发展主要技术路线为“引进吸收后再创新”,更加重了这两种属性之间的矛盾。

当中原因无非两点:第一,现阶段,大部分建筑业企业还是以施工总承包为主,即使有少量EPC总承包企业,也仅仅是套了一个EPC的外壳,其内部管理制度和流程还是原来的施工总承包那一套。第二,现阶段装配式建筑核心重资产为预制构件加工工厂,动辄上亿的投资,固定资产占比过大,建筑行业的资本模式是高资金周转,“杠杆”增加资本价值,大多数建筑与房地产企业的资产负债比率为70-90%,而更像传统制造业的预制构件工厂显然不符合这种资本运营模式,投资回报周期长,回报率低,所以具备设计、施工的建筑企业不想投资建工厂,开发商追求低成本、高利润,很难“看上”预制构件工厂的回报模式,预制构件加工厂又很难具备设计和施工的资质和能力,造就了目前的EPC模式很难开展,装配式建筑只能在传统的项目管理模式中艰难求生。

这种现象的根本原因在于整个行业模糊或者说“混淆”了“建筑”的定义,将“狭义”的建筑业——“房屋建筑工程和土木工程的建造、设备、线路、管道安装、装饰装修等活动”模糊成“建筑”的定义,简单来讲就是把“建造”理解成了“建筑”。而“广义”的建筑业应该能反映建筑业真实的经济活动空间,因此“广义”的建筑业反映的是建筑产品生产的全过程及参与其过程的各个产业和各类活动,也就是涵盖建筑产品的生产以及与建筑生产有关的生产和服务内容,包括建设规划、勘察、设计、施工及安装、建筑构配件生产、建成环境的运营、维护及管理、相关的技术、管理、商务咨询和中介服务、相关的教育科研培训等活动。

因此整个建筑行业想要科学发展,EPC模式势在必行。在2016年发布的《关于大力发展装配式建筑的指导意见》和2017年发布的《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》、《“十三五”装配式建筑行动方案》中都提到了装配式建筑原则上应采用工程总承包模式,并且支持大型设计、施工和部品部件生产企业通过调整组织架构、健全管理体系,向具有工程管理、设计、施工、生产、采购能力的工程总承包企业转型。根据国家的政策导向,具备装配式建筑设计、构件采购、构件生产、吊装施工全产业链能力的新型装配式建筑企业是当下发展的热点方向。由此可见,装配式建筑不单属于建筑业,还属于制造业,是两者的结合。它的正常运行要经过总体策划,将传统模式中很多后置的工作前置到项目早期,在设计阶段甚至是投标阶段就开始制定生产、运输、吊装方案等,将各环节合理穿插、深度融合,也就是将原来线性的工作顺序转变为叠加型、融合型作业的网络状工作顺序,就此特点,装配式建筑行业的“EPC总承包模式”,总承包商同时承担了设计、采购、施工三项工作,可以在内部建立沟通渠道,不仅能让建筑、结构、机电、PC深化等各个专业设计人员充分的沟通,还可以让分别负责设计、采购、施工的人员结合各自的经验和预制构件工艺特点进行技术策划与优化,让装配式建筑自身的优势充分发挥出来。

所以,综上所述叠合剪力墙体系无论是在技术为基础的操作层面上,还是以利润分配为基础的经营模式上,都能完美的的适应EPC模式。这也造就了,自2018年11 月的住博会,开始装配式建筑的技术分水岭。之前是灌浆套筒体系,住博会以后就是以叠合剪力墙、离心技术等空腔体系为主,呈现不可逆的技术迭代态势。

作者简介:胡超 毕业于河北大学 在装配式建筑行业摸爬滚打5年,亲身经历过装配式建筑实心剪力墙体系、钢混结构体系、叠合剪力墙体系的变革与发展。现任美好房屋智造集团青岛城市公司即墨生产基地技术负责人。

(编辑:奚雅青)