如何做好装配式BIM应用落地

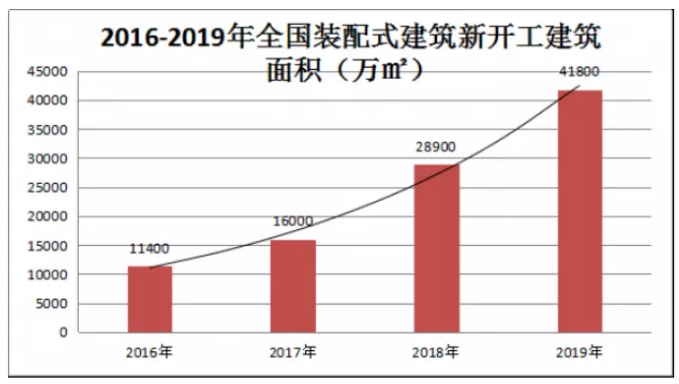

在开篇前,先分享一组最新数据:

据住建部统计:

2019年全国新开工装配式建筑4.2亿m2

占新建建筑面积的比例约13.4%

较2018年增长45%,四年来平均增长率55%

总的来看

装配式建筑发展良好

在建筑产业转型升级中

担任着重要角色

各地的装配式新开项目越来越多

参与的人员也越来越多

装配式必须用BIM吗

到底有用吗

怎么才能做好

过程中该怎么做

……

那我们今天就来仔细说说

装配式必须要做BIM吗?

根据我们的切身经验

我可以很负责任的告诉你:

必-须-要-做!

从大方向来说:

装配化的方向来自工业生产,任何一个工业产品都不会没有模型。

从项目本身来说:

三维模型是发现问题的最佳手段。

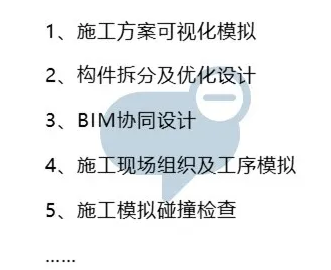

BIM在装配式中到底有什么用

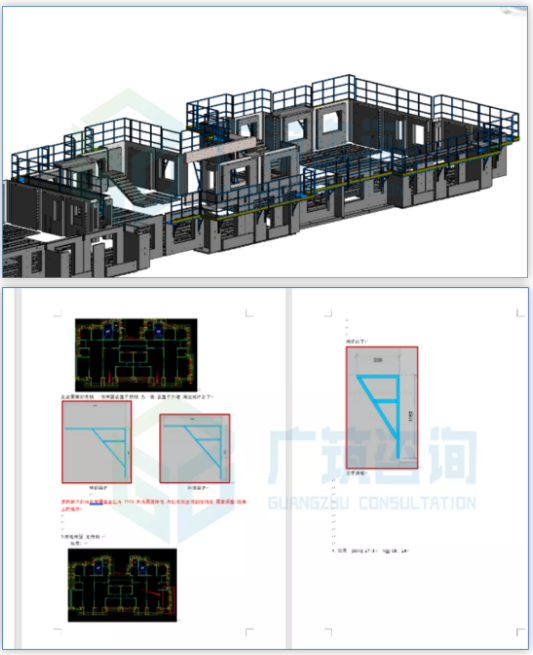

一、在装配式项目中,BIM模型提供了一个各系统集成的三维视角。

装配式工艺不同于传统现浇,各构件分开设计分开生产,在协同配合方面多少有所欠缺,很难避免,BIM三维视角可以将各类构件及系统集合体现,且直观易想象,细节不易遗漏。

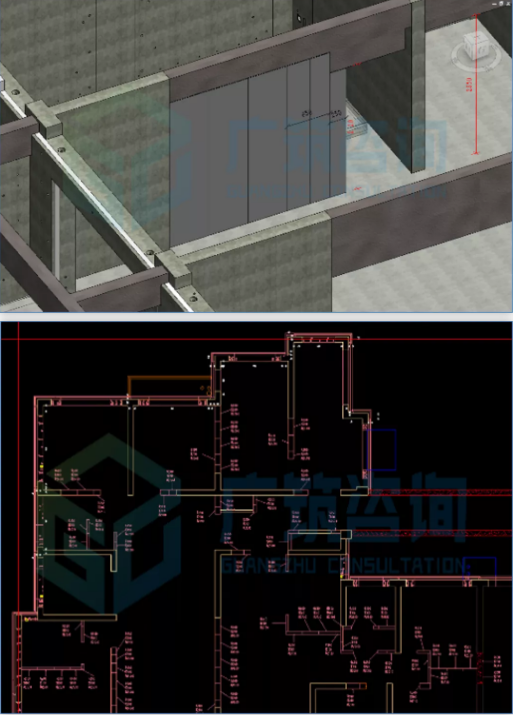

二、当施工过程中,相关方案需要修改时,精细化的模型能帮助你快速完成。

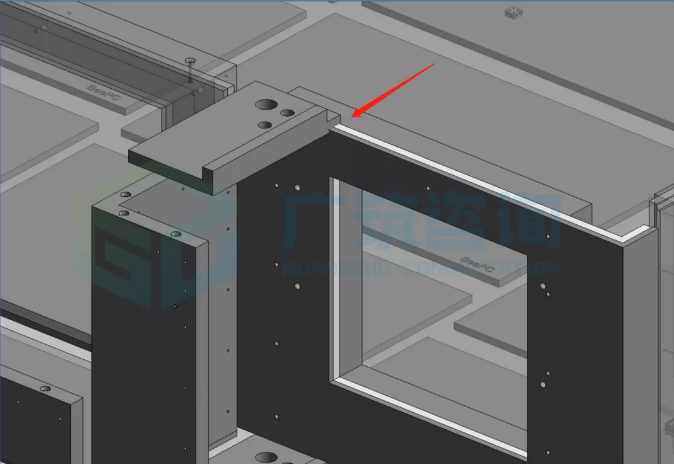

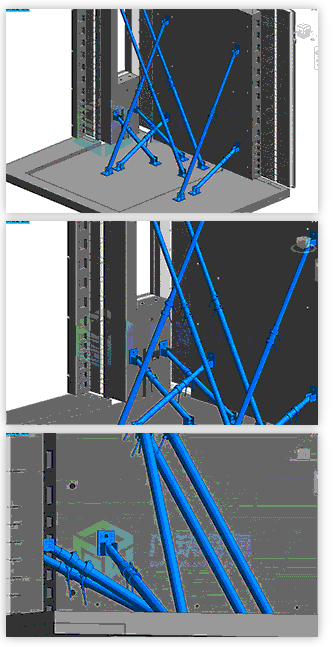

以外防护架为例,实际项目中,外防护架的设计生产及拼装安装,是相当耗费精力的一部分工作,深化设计时,涉及到墙体内部孔洞预留、孔洞与钢筋的避让、架体本身的稳固搭设、整体美观平整度,以及位置调整带来的相关节点的调整,牵一发动全身,如果没有整体的模型帮助技术人员做协调考虑,调整起来难度很大,甚至无从下手。

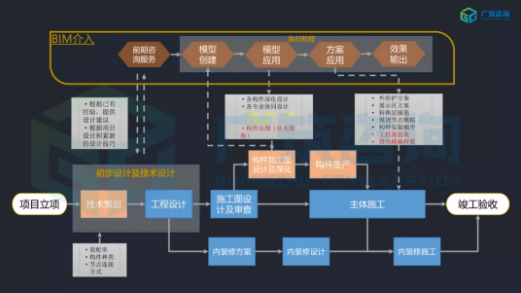

装配式BIM怎样才能做好

一、关于介入时间

请看下图

设计阶段:最理想的状态是从设计就开始介入,根据现有的BIM深化经验,将解决办法前移,在设计初期规避一些后期操作难的部分;

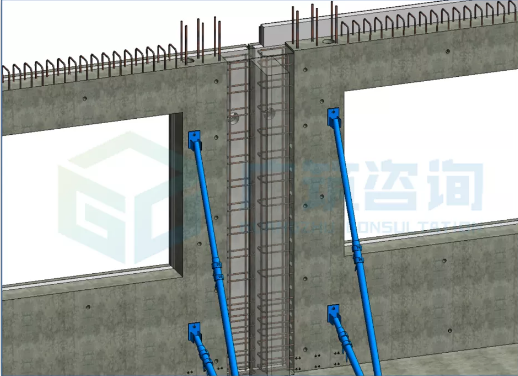

构件深化及生产阶段:此阶段的深化不仅仅局限于预制构件,更需要将相关系统都融入模型中体现,比如现浇节点钢筋分布、铝模、外防护架、墙体斜支撑、室内管线点位等等。所有这些,同样关系到预制构件的深化

因此在构件厂定制模具之前

一定要预留深化设计的时间

最好考虑1~1.5个月

二、关于模型创建环境

结合客户的交流反馈

目前预制构件深化阶段

大家选用的软件有以下三种

Revit、 Tekla、 Pro structure

我们的建议是

采用Revit绘制

因为其余工作:现浇模型创建、机电模型链接、施工方案模拟等

都是在Revit环境模拟

统一用Revit 相互配合更加方便

BIM模型需要具备哪些信息

一、模型的准确定位

项目所有模型使用一套标高轴网,各系统模型的准确定位,能够方便后期的链接整合,对系统间配合起到重要作用;

二、精确的构件外形尺寸

真实准确地反应图纸信息,是模型模拟的基础,这样才能够准确地发现图纸信息存在的问题;

三、相关零件根据真实尺寸模拟

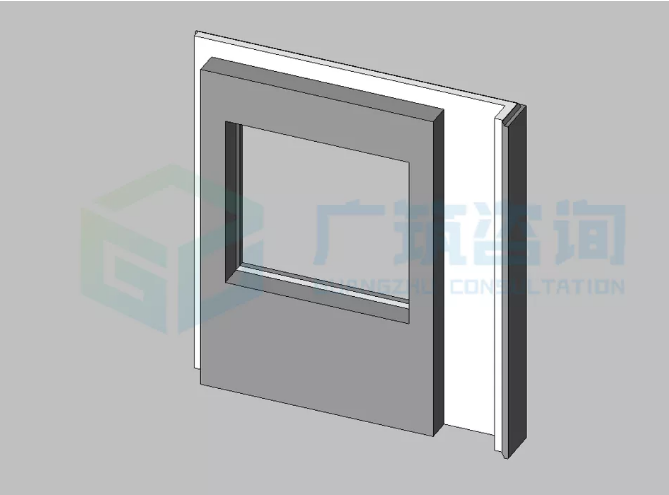

预制构件中所用到的预埋件,如灌浆套筒、斜撑埋件、吊钉等,以及墙体构件斜支撑、外防护架,均需要根据现场所选用的实际型号尺寸进行模拟,有助于做到更精准地优化;

四、需要包含现浇节点模型

装配层模型创建阶段,不要忽略了现浇节点的模拟,很多难处理或是易忽略的节点往往是出现在现浇部分,且现浇部分模型创建工作并不繁琐,因此切勿省略,利用工作集管理即可。

基于模型的衍生成果

一、外防护架支撑尺寸统计

外防护架模型调整完成后,可直接提取出模型中存在的架腿尺寸和数量,方便将文档交予防护架生产厂家,用于生产发货核对。

二、ALC墙体排版

装配层模型完成之后,可载入一个参数化常规模型族文件,模拟ALC墙体切割排布,并可将常规模型族赋予共享参数(长、宽、高),然后提取明细表或进行标注出图。

当然BIM不是万能的

有些问题用BIM解决很方便,也有一些并不适用,比如:装配率的验算。

基于模型计算装配率,需要前期就在模型中规划各种参数,包括体积、面积、还有长度,其中【内隔墙墙体、管线、装修一体化】部分还需要计算墙体两侧面积之和。

经过试验,工作量确实太大。

反而不如用CAD平面图纸计算。

我们致力于研究BIM应用落地,但从不吹捧“BIM万能论”。

它仅仅是个工具。

(责任编辑:奚雅青)